Die mit der Digitalisierung verbundenen Veränderungen auf dem Feld staatlicher Überwachung sind seit Jahren gravierend. Durch die Verdatung vieler sozialer Beziehungen ergeben sich völlig neue Überwachungspotentiale. Staatliches Wissen über privateste Angelegenheiten wird potentiell massiv erweitert, etwa darüber, wer wann wo mit wem kommuniziert hat, wer wo im Internet gesurft ist, wer sich wann und mit wem an welchen Orten aufgehalten hat. Die vergangenen Jahre sind diesbezüglich von Law-and-Order-Kampagnen aus dem konservativen Spektrum geprägt, die eine Erweiterung und Vertiefung staatlicher Überwachungsbefugnisse fordern.

Anlässlich der Bundestagswahl 2025 gehen wir – nach einer kurzen Schilderung des Status quo – entlang der Wahlprogramme der größeren Parteien der Frage nach, welche politischen Veränderungen im Feld staatlicher Überwachung nach der Bundestagswahl zu erwarten sind. Im Mittelpunkt unserer Analyse stehen die politischen Projekte der Vorratsdatenspeicherung und der biometrischen Gesichtserkennung.

Aktuelle Dynamik auf dem Feld staatlicher Überwachung

Bei aller Skepsis gegenüber den Versprechungen der Ampel hatte der Koalitionsvertrag von 2021 zarte Hoffnungen geweckt, dass nach Jahrzehnten der Law-and-Order-Politik Ansätze einer grundrechtsbezogenen Innenpolitik realisiert werden könnten. So wurde eine »evidenzbasierte und grundrechtsorientierte Sicherheits- und Kriminalpolitik« (Koalitionsvertrag 2021: 86) versprochen, Massenüberwachung und einer Ausweitung des Einsatzes von Staatstrojanern eine Absage erteilt und sogar in Aussicht gestellt, das Strafrecht systematisch auf seine Berechtigung zu überprüfen.

Tatsächlich aber machte das SPD-geführte Bundesinnenministerium (BMI) dort weiter, wo Überwachungspolitik unter langjähriger Unionsführung angekommen war: Law-and-Order war das dominante innenpolitische Politikmuster. Gesellschaftliche Probleme, so die Logik, müssen vor allem repressiv, mit Hilfe von Staatsgewalt und Überwachung bearbeitet werden. Wie ihre Amtsvorgänger scheint sich Innenministerin Nancy Faeser weniger als Zuständige für den Bereich Innenpolitik und darin eingelagerte soziale Probleme, sondern als eine Art ‚oberster Polizistin’ zu sehen, die vor allem die Forderungen der Polizei und ihrer Lobbyverbänden umsetzt.

Entsprechend wurden im politischen Diskurs des BMI nicht die Grundrechtseingriffe, sondern andersherum die grundrechtsorientierte Politik für rechtfertigungs- und begründungsbedürftig erklärt. So musste etwa die Positionierung der Bundesregierung gegen eine europäische Chatkontrolle, obwohl sie ausdrücklich im Koalitionsvertrag festgeschrieben war, von der Zivilgesellschaft gegen heftige Widerstände des BMI erkämpft werden.

Markant war dabei, dass die führenden Köpfe der Ampel-Koalition (und zwar aller drei Parteien) ein zutiefst technokratisches Politikverständnis teilten. In diesem fanden individuelle und kollektive Grundrechte lediglich als legitimatorische Floskeln ihren Platz. Grundrechte wurden durch die Ampel weder substantiell verteidigt noch ausgebaut. So hielt SPD-Innenministerin Faeser das Projekt einer IP-Adressen Vorratsdatenspeicherung in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden auf deutscher Ebene Projekt am Leben – und dies trotz einer mittlerweile jahrelangen (europäischen) Rechtssprechung gegen diese Form der anlasslosen Massenüberwachung. Entsprechend war dann nicht mehr der Umstand, sondern nur noch die Geschwindigkeit und Heftigkeit überraschend, mit der die Ampel-Regierung nach der Messerattacke von Solingen im August 2024 versuchte, biometrische Gesichtserkennung und die Einrichtung einer mittels KI durchsuchbaren polizeilichen Superdatei durchzusetzen. Dass Teile dieses »Sicherheitspakets« nur deshalb im Bundesrat scheiterten, weil der Union die vorher an den Widerständen der FDP gescheiterte Vorratsdatenspeicherung »fehlte«, also das »Sicherheitspaket« nicht repressiv genug war, lässt mit Sorge auf die Wahlprognosen und die Innenpolitik der nächsten, wahrscheinlich CDU-geführten Bundesregierung blicken.

Vorratsdatenspeicherung: klare CDU-Position

Eine Analyse der Wahlprogramme für die Bundestagswahl zeigt, dass die Einführung der Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und Portnummern fester Bestandteil einer CDU-geführten Regierung sein wird (CDU/CSU, 38). Die Union begründet dies mit ihrer rechtskonservativen Law-and-Order-Kernthese im Feld staatlicher Überwachung: »Datenschutz darf nicht nicht zum Täterschutz werden.« (Ebd.) Stattdessen müsse der »Schutz der Bevölkerung und die Sicherheitsinteressen unseres Staates [...] Vorrang vor Datenschutzinteressen des Einzelnen habenֿ« (ebd.). In diesem Sinne solle eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung verhindern, dass Straftaten durch die »Anonymität des Internets« (ebd.) verschleiert würden.

Diese rechtskonservative Definition von digitaler Kommunikation als »Sicherheitsrisiko«, die faktisch mit dem politischen Projekt einer präventiven staatlichen Vollüberwachung digitaler Kommunikationsbeziehungen einhergeht, wird von großen Teilen der SPD mitgetragen. Der innerparteiliche Dissens dazu wird zwar nicht öffentlich ausgetragen – maßgebliche Innenpolitiker*innen der Partei haben aber deutlich gemacht, dass sie sich eine IP-Vorratsdatenspeicherung so bald als möglich wünschen.

Dagegen wenden sich Linkspartei (Linke, 49), FDP (FDP, 23) und die Grünen (Grüne, 115). Die Linkspartei spricht sich in ihrem Wahlprogramm explizit ›gegen Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft und Onlinedurchsuchungen (Staatstrojaner), nicht individualisierte Funkzellenabfragen, Rasterfahndung (auch per Handy), allgegenwärtige Videoüberwachung, Späh- und Lauschangriffe« aus (Linke, 49). Auch die FDP positioniert sich gegen »Netzsperren, Chatkontrollen, Uploadfilter, die Vorratsdatenspeicherung und andere Formen der anlasslosen Datenerfassung« (FDP, 23) aus – eine ähnliche Formulierung findet sich im Wahlprogramm der Grünen, die zusätzlich ein anlassbezogenes Vorhalten von Daten (sog. Quick Freeze Verfahren) fordern (Grüne, 115).

Bei FDP und Grünen gibt es jedoch begründete Zweifel, ob diese ablehnenden Positionen in den Wahlprogrammen wirklich vertreten werden und ob sie mögliche Koalitionsverhandlungen überstehen würden. So sorgte etwa die von den Grünen benannte stellvertretende Regierungssprecherin noch im Dezember 2024 für Verwirrung, als sie betonte, dass die derzeitige rot-grüne Minderheiten-Regierung für die verpflichtende Speicherung von IP-Adressen sei. Und auch die FDP zeigte zuletzt bei der Abstimmung des sogenannten ›Sicherheitspakets«, dass sie relativ umstandslos bereit ist, grundlegende Freiheitsrechte einem rechtskonservativen Law-and-Order-Diskurs unterzuordnen.

BSW und AfD lehnen die VDS in ihren Wahlprogrammen zwar ebenfalls ab (BSW, 43; AfD, 124) – weichen diese Ablehnung an anderer Stelle in den Wahlprogrammen jedoch substantiell wieder auf. So zeigt sich das BSW im Sinne einer Law-and-Order-Politik zur Bekämpfung einer immer wieder betonten »Kriminalitätsfurcht innerhalb der Bevölkerung« offen, die Auswertung von Telekommunikations-Bestandsdaten und automatisierte Datenabgleiche der Sicherheitsbehörden bei schwersten Straftaten zu erlauben (BSW, 35). Die AfD hingegen fokussiert die Frage einer staatlichen digitalen Überwachungspolitik weniger auf die Kontrolle der Gesamtbevölkerung als aus rassistischer und abschottungsorientierter Perspektive fast vollständig auf die Sicherung der Außengrenzen. Hier sollten der Bundespolizei der »Einsatz modernster Fahndungstechnik sowie elektronischer Überwachungssysteme« (AfD, 125) erlaubt werden.

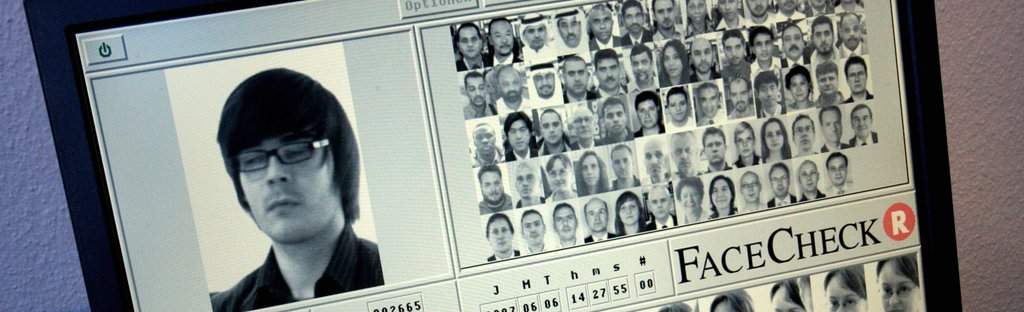

Biometrische Gesichtserkennung: Kontrolle öffentlicher Plätze und des Internets

Auch auf dem Feld der biometrischen Gesichtserkennung zeichnet sich ab, dass diese unter einer CDU-geführten Bundesregierung eingeführt und ausgebaut werden wird. Dieses ist insofern problematisch, als die freie Bewegung im öffentlichen Raum durch permanentes Abfilmen und den Abgleich von Gesichtsbildern mit Datenbanken bei den Sicherheitsbehörden massiv eingeschränkt wird. Trotzdem spricht sich die CDU in ihrem Wahlprogramm explizit für »Systeme zur automatisierten Gesichtserkennung an Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Kriminalitätsschwerpunkten zur Identifizierung schwerer Straftäter« (CDU, 37f.) aus.

Diesem Ansinnen der CDU stellen sich ausdrücklich die Linkspartei, die Grünen und die FDP in ihren Wahlprogrammen entgegen, indem sie sich gegen die »biometrische Videoüberwachung« (Linke, 49). ›automatisierte Gesichtserkennung« bzw. ›biometrische Erfassung im öffentlichen Raum« (FDP, 23; vgl. Grüne: 115) aussprechen. Die AfD wendet sich lediglich gegen eine ›flächendeckende Videoüberwachung« (AfD, 124), ohne auf den biometrischen Abgleich-Aspekt einzugehen. SPD und BSW positionieren sich in ihren Wahlprogrammen überhaupt nicht zur Frage der biometrischen Überwachung – was mindestens vermuten lässt, dass dieses eine Kompromiss-Masse in möglichen Koalitionsverhandlungen sein könnten – darüber hinaus hat die SPD in den Bundesländern zur Genüge gezeigt, dass sie bereit ist, den Einsatz von Gesichtserkennungs- und anderer biometrischer Überwachungstechnologie massiv auszuweiten.

Überraschend ist, dass der zuletzt eifrig diskutierte automatisierte Abgleich von biometrischen Daten mit ›dem Internet‹, wie er zuletzt im Rahmen des ›Sicherheitspakets‹ teilweise eingeführt wurde, in den Wahlprogrammen kaum erwähnt wird. Lediglich die Union zeigt sich – wie kaum anders zu erwarten – als großer Fan dieses sehr invasiven Grundrechtseingriffs.

Mit Grundrechten gegen die Law-and-Order Offensive

In grundrechtlichen Debatten wird zu Recht vor einem Rechtsruck durch den Aufstieg der AfD gewarnt. Allerdings, das zeigt die Analyse der Wahlprogramme, bedarf es nicht der AfD, um auf dem Feld staatlicher Überwachung eine dystopische Entwicklung staatlicher Dauerkontrolle im Sinne einer digital-autoritärer Überwachungskompetenzen für die Sicherheitsbehörden zu befördern. Denn es ist absehbar, dass die CDU/CSU in einer neuen Bundesregierung versuchen wird, digitale Überwachungsvorhaben massiv zu verschärfen und dort die Vorreiterinnen-Rolle einzunehmen. Zentrale Einzelprojekte dieser Überwachungsoffensive werden absehbar die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und die biometrische Gesichtserkennung sein.

Betrachtet man die Wahlprogramme von SPD, Grünen und FDP, also der Parteien, die am wahrscheinlichsten mit der CDU zusammengehen werden, wird deutlich, dass diese die politischen Projekte der Vorratsdatenspeicherung und der biometrischen Gesichtserkennung entweder in Programmabsichten und öffentlichen Äußerungen widersprüchlich thematisieren (Grüne), bejahen (Faeser) bzw. fast komplett aussparen (SPD) oder zwar im Wahlprogramm ablehnen, aber bereits als Teil der Ampel-Regierung vor kurzem massive Verschärfungen staatlicher Überwachungskompetenzen mitbeschlossen haben (FDP und Grüne).

Es ist daher davon auszugehen, dass in möglichen Koalitionsverhandlungen mit einer energisch rechtskonservativ auftretenden CDU/CSU alle drei Parteien zentrale Law-and-Order-Forderungen der Union entweder unterstützen oder wie die Grünen und in Teilen die FDP in der Ampel-Regierung es getan haben, grundrechtlich passiv agieren, und Fragen staatlicher Überwachung als Verhandlungsmasse für andere Themenfelder betrachten und ihnen keine hohe Priorität einräumen. Dieser Resignation gegenüber der drohenden digitalen staatlichen Vollüberwachung steht gegenwärtig lediglich die Linkspartei mit ihrer vollständigen Ablehnung anlassloser staatlicher Überwachungsmaßnahmen entgegen. BSW und AfD verhalten sich in diesem Spannungsfeld indifferent, verfolgen grundsätzlich eine Law-and-Order-Programmatik, lehnen aber einzelne Projekte ab.

Es bleibt daher abzuwarten, ob es zivilgesellschaftlichen Akteuren mit grundrechtlicher Orientierung anlässlich dieser parlamentarischen Kräftekonstellation gelingen wird, die Relevanz digitaler staatlicher Überwachung für die allgemeingesellschaftliche Entwicklung im Zusammenspiel mit den grundrechtlich orientierten Parteien und parlamentarischen Akteuren öffentlich herauszustellen. Das zentrale Ziel grundrechtsorientierter Kämpfe sollte darin bestehen, die Ablehnung anlassloser digitaler staatlicher Überwachungen zu einer selbstverständlichen, alltäglichen Position zu machen. Die schlechte Alternative dazu ist, dass staatliche Sicherheitsbehörden einen ungehinderten Zugriff auf riesige Datenbestände erhalten und sich diese digital-autoritär aneignen. Dies gilt es zu verhindern.

Lars Bretthauer / Tom Jennissen

Wahlprogramme

AfD: Zeit für Deutschland. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 21. Bundestag.

BSW: Unser Land verdient mehr! Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2025.

CDU/CSU: Politikwechsel für Deutschland. Wahlprogramm von CDU und CSU.

FDP: Alles lässt sich ändern. Das Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2025.

Grüne: Zusammen Wachsen. Regierungsprogramm 2025. Entwurf des Bundesvorstandes.

SPD: Mehr für Dich. Besser für Deutschland. Regierungsprogramm der SPD für die Bundestagswahl 2025.